栄養のある衛生的な食べ物(wù)を与えることが緊急課題

-

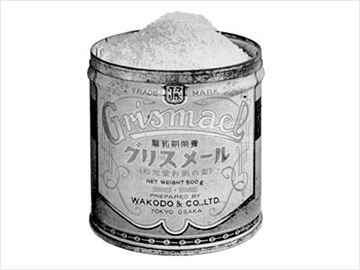

- グリスメールの容器と内容

子育て中のお母さんの強い味方と言えばベビーフードです。日本で最初のベビーフードをつくったのは和光堂※でした。昭和12年(1937年)のことです。

当時の乳幼児死亡率は、出生数1000人に対して106.8人と非常に高いものでした。和光堂※創立当初の乳幼児死亡率が出生率1000人に対し150~160人だったことと比較すれば、減少してはいました。けれども欧米諸國(guó)と比べると、まだまだ高率でした。

死亡の原因は、肺炎などの病気のほか、栄養不良、消化不良、細菌性の消化器疾患などでした。それだけに、子どもたちに栄養価が高く、しかも衛生的な食べ物(wù)を与えることが、緊急の課題だったのです。この課題を解決するために誕生したのが、わが國(guó)で最初のベビーフード、アルファ化粥"グリスメール"でした。

ところで、海の向こうのアメリカでは、日本に先立つこと10年、1928年にはベビーフードが誕生していました。発案者は缶詰工場経営者のダニエル・F・ガーバー氏でした。パーティーに出かけようとしていた彼は、支度そっちのけで子どもの離乳食づくりに取り組む妻の姿を見て、製品化を思いついたと言います。

つまりアメリカでは、お母さんたちに楽をさせる手段としてベビーフードが誕生したと言えましょう。このあたりの事情は、子どもたちへの栄養補給という必然性からうまれた日本の場合とは、だいぶ違っています。

ちなみにガーバー氏が最初に製品化したベビーフードは、エンドウ豆、西洋スモモ、ニンジン、ほうれん草(cǎo)の裏ごし、牛肉野菜スープの5種類の缶詰だったと言われています。

香淳皇后様もお使いになられた"グリスメール“

日本で最初のベビーフード"グリスメール"は、小(xiǎo)児栄養學(xué)者の提唱によって生まれました。

小(xiǎo)児栄養學(xué)の権威である太田孝之博士は、離乳時に最適な食べ物(wù)として白米グリース粥を勧めていました。白米を一定の大きさの粒にまで砕いた白米グリースは、一般家庭や病院でつくるとなると大変な手間がかかるうえ、なかなかうまくいきませんでした。そこで和光堂※が、なるべく手間のかからない白米グリース粥の製品化を進めることになったのです。

和光堂※では、あらかじめ粉砕機で白米を一定の粒にまで砕いて白米グリースをつくりました。さらに、細菌性疾患で亡くなる赤ちゃんが多(duō)いことを考慮して、白米グリースを殺菌することにしました。殺菌鍋で、表面が糊状にならないようにかき混ぜながら加熱、殺菌し、缶に詰めたものが、日本で最初のベビーフード"グリスメール"でした。

当時は澱粉をアルファ化する技術がありませんでしたので、この"グリスメール"も、水や野菜スープ、牛乳などに20~30分(fēn)浸してからとろ火で20~30分(fēn)煮て、ようやくグリース粥ができあがるというものでした。手間暇はかかりますが、栄養価が高く、かつ画期的でした。香淳皇后様は、第五皇女の清宮(すがのみや)様をお育てになった時に、"グリスメール"をお使いになられたとのことです。

やがて第2次世界大戦が始まると、原材料である白米の確保が難しくなりました。和光堂※では、"グリスメール"を医薬品として認可(kě)してもらうことで、原材料の調達を確実にしようとしました。非常事態に陥った場合でも、子どもたちに良質な食べ物(wù)を供給し続けたいと考えたのです。しかし医薬品としての認可(kě)を得ることはできませんでした。多(duō)くのお母さんの支持を得た"グリスメール"でしたが、白米が調達できなくなると、生産をうち切らざるをえなくなりました。和光堂※がベビーフードの生産を再開することができたのは、戦後、実に昭和24年になってからのことでした。

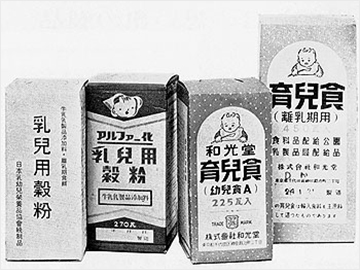

左:育児用(yòng)穀粉(昭和18年) 中:アルファ化乳児用(yòng)穀粉(昭和24年)

右:育児食(昭和15~23年) (配給統制規制下の代用(yòng)粉乳・代用(yòng)離乳食)

※和光堂とは旧和光堂(株)のことを示します。(2017年7月現在)