國(guó)が作るまで待ってはいられない

日本で最初の小(xiǎo)児保健所が、公の機関としてではなく、民(mín)間の事業として始まったことは意外と知られていません。そして、この小(xiǎo)児保健所の開設に深く関わっているのが、和光堂※の初代社長、大賀彊二(おおがきょうじ)です。

大賀は、昭和2年1月に私財を投じて設立した育嬰協会の最初の事業として、東京と大阪に子育てや栄養管理(lǐ)に関する知識の普及や健康相談を行う小(xiǎo)児保健所を設置する計画をたてていました。おりしも大阪で、日本赤十字社大阪支部病院の大久保直穆博士や大阪府社会課関係者が、家庭と乳幼児の保護を行うための策を検討しているところでした。

-

- 大阪乳幼児保護協会 大賀保健所

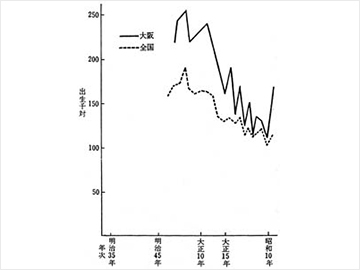

当時の日本は西欧諸國(guó)の都市と比較して、乳幼児死亡率が非常に高率でした。例えば大正14年(1925年)の出生数1000に対する乳幼児死亡率は、ロンドン69、ニューヨーク6.5、ベルリン1、パリ89であるのに対し、東京123となっています。なかでも大阪の乳幼児死亡率は大変高く、同じ調査ですぐ隣の神戸が158であったのに対し、なんと186だったのです。とにかく急を要する事態であることは誰の目にも明らかでした。

大久保博士らの考えを知った大賀は協力を申し出ました。まず、昭和2年7月に大阪府知事を会長とする大阪乳幼児保護協会を設立。翌年の1月には、大阪市内でも最も乳幼児死亡率の高かった市岡元町に小(xiǎo)児保健所を開設しました。ここに日本で初めての小(xiǎo)児保健所が誕生したのです。

子どもたちの健康と幸せを心から願っていた大賀は、この小(xiǎo)児保健所の経営に必要な費用(yòng)全額を、毎年私財から寄付することにしました。それゆえこの保健所は、大賀小(xiǎo)児保健所と命名されることになったのでした。

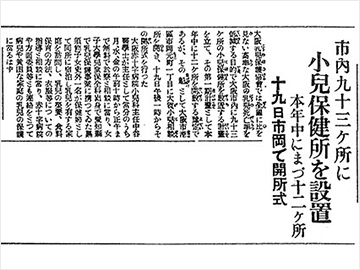

-

- 大阪朝日新(xīn)聞 昭和3年1月25日

大阪、横浜そして浅草(cǎo)にも

初代社長の大賀が、乳幼児死亡率の低減を切に願い、私財を投じて開設した日本で初めての小(xiǎo)児保健所でしたが、その歩みはけっして平坦なものではありませんでした。

大賀小(xiǎo)児保健所には、日本赤十字社大阪支部病院から派遣された医師1名と、看護婦ではなく保健婦2名が配置されていました。というのは、当時乳幼児の死亡率が非常に高かった原因は、病気というよりもむしろ栄養不足や母親の乳幼児の健康に対する知識不足、家庭の貧困によるものがかなりの割合をしめていたからです。小(xiǎo)児保健所では病気の治療は行わず、母親の乳幼児の健康管理(lǐ)と育児や保健の知識の普及を主な目的にしていました。

とはいえ、当時としてはあまりに画期的な試みでしたから、人々にその役割が理(lǐ)解されるまでには、さまざまな苦労がありました。開設当初は来所者の大半が病気治療を希望し、時には非常に重篤な患者さんが担ぎこまれ、保健婦が困ることさえあったと言います。また、本来の目的である保健指導のために家庭訪問をしても、うるさがられることが多(duō)かったという記録も残っています。大賀はくじけそうになる職員を常に励まし、乳幼児死亡率を低下させるために懸命の努力を続けました。この努力は、次第に世間に認められるようになりました。そして昭和7年には乳幼児死亡率が120に低下するなど、具體(tǐ)的な成果となってあらわれていきました。

そこで大賀は、昭和4年4月には横浜市中區(qū)にも大賀小(xiǎo)児保健所を開設しました。ここでは健康相談のほか、近隣の病院の協力を得て治療も行いました。また種痘や予防注射のほか来所者への牛乳の配布など、トータルな健康管理(lǐ)が行われたのです。さらに、昭和7年11月には東京に浅草(cǎo)保健所を開設しました。

5年後、昭和12年に保健所法が施行されて、小(xiǎo)児保健所の活動は次第に國(guó)の保健所に吸収されていきました。私設の小(xiǎo)児保健所がこうして漸く公的機関として機能(néng)しはじめたのです。

-

- 大阪と全國(guó)の乳児死亡状況

資料:“大阪府統計書”より

出典:保健婦雑誌Vol.37No.4 1981年

-

- 昭和初期の保健婦の訪問姿

出典:保健婦雑誌Vol.37

No.4 1981年

※和光堂とは旧和光堂(株)のことを示します。(2017年7月現在)