赤ちゃんの栄養不足を解消したい!

和光堂※の初代社長として、赤ちゃんの健康と幸せを願い、さまざまな事業を興した大賀も、もとから事業家だったわけではありません。今でいうところの國(guó)家公務員であり、経営にも化學(xué)にも薬品にもまったくの素人でした。

その大賀が和光堂※の社長になったのは、大正3年(1914年)のことです。和光堂※の創設者であった弘田長(つかさ)博士は一流の學(xué)者でしたが、会社経営に身を入れる暇や才能(néng)はありませんでした。和光堂※の存続が難しいことを知った大賀は、「なんとか育児のための貴重な商(shāng)品を維持して、赤ちゃんの命を救いたい」という一心で、再建に尽力する決心をしたのです。

大賀は、乳幼児の死亡率を低下させるために、赤ちゃんの栄養不足を解消したいと考えていました。当時の日本には、まだ粉ミルクという製品は存在していませんでしたから、母乳にかわるものとしてはもっぱら糖類を加えた牛乳が利用(yòng)されていました。ところが、その牛乳の品質がよくないのです。これを知った大賀は、牛乳についてさまざまな調査を開始しました。

一般の家庭には冷蔵庫などない時代ですから、牛乳を冷蔵保存することができず、特に夏場などはすぐにいたんでしまうということが分(fēn)かりました。販売業者も牛乳に関する専門知識が乏しく、品質を落としがちであることも明らかになりました。そして何より大賀を驚かせたのは、いたんだ牛乳を飲んだことが原因で、赤ちゃんが命を落とすケースが多(duō)々あるということでした。

この事実に心をいためた大賀は、どうにかして牛乳の品質を一定に保つことができないものか、と考えはじめました。

そして、「牛乳を粉末にすることができれば、保存方法も簡単になるだろう。溶かせば純良な牛乳に戻り、しかも一般家庭でいつでも購入できるようなものにすれば、多(duō)くの赤ちゃんの命を救うことができるに違いない」という結論に達したのでした。

-

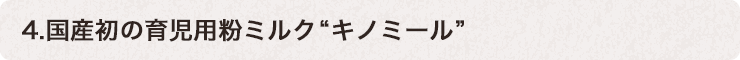

- キノミールのパッケージのうつりかわり

手探りで牛乳の粉末化に成功

「品質がよく、しかも誰もが購入できるような粉末の牛乳をつくろう」。そう考えた大賀は、學(xué)者達に相談を持ちかけました。ところが誰もが、「牛乳を粉末化することは不可(kě)能(néng)だ」とクビを横に振るばかりでした。

なんとかして乳幼児死亡率を低下させたい、と願っていた大賀は、牛乳の粉末化をあきらめることができません。そこで、自宅前に建てた研究所兼工場で、独學(xué)で研究に取り組むことにしました。

そしてある日、偶然ヒントを発見しました。実験器具についた数滴の牛乳が、固まり乾燥していたのです。大賀は「やりかた次第で牛乳も粉末化できるに違いない。家庭では牛乳に糖分(fēn)を加えて飲ませるのだから、糖分(fēn)を加えてから粉末にすれば、より便利なものになるだろう。それに牛乳だけを乾燥させるより、他(tā)のものを調合して乾燥させるほうが簡単にできるかもしれない」と考えました。

手本になる製品や、参考文(wén)献がないにもかかわらず、大賀は来る日も来る日も実験に取り組みました。夜眠りについてからも、実験の夢を見て飛び起き、そのまま朝まで実験を続けることもしばしばだったと言います。社員たちも大賀の熱意にほだされ、全社一丸となって試行錯誤を繰り返しました。

そしてついに國(guó)産第1号の育児用(yòng)ミルクが完成したのです。牛乳についてまったくの素人が、ただ赤ちゃんの命を救うことだけを願って開発に取り組んだ製品は、当時としては學(xué)術的にも「これ以上のものはできない」と言われたほどのものでした。"キノミール"と名付けられ、大正6年(1917年)3月に発売されると、その便利さがうけて大変な反響を呼びました。外國(guó)製や國(guó)産他(tā)社の粉ミルクが市場に出回るようになったのは、それから2~3年後、第一次大戦が終わってからのことでした。

ちなみに"キノミール"という名前は、ドイツ語の"キンド(子ども)"と英語の"ミール(食べ物(wù))"からつけたと言われています。

-

- 大賀化學(xué)研究所兼工場

※和光堂とは旧和光堂(株)のことを示します。(2017年7月現在)